La storia delle origini bolognesi di Annibale Carracci e dell’Accademia degli Incamminati segna una svolta decisiva nella storia dell’arte europea

Annibale Carracci vide la luce a Bologna il 3 novembre 1560, in una famiglia in cui l’arte era più che una passione: era una tradizione, in particolare Agostino Carracci (1557–1602) e il cugino Ludovico Carracci (1555–1619) furono figure centrali nella formazione artistica della città. Il giovane crebbe accanto al fratello Agostino e al cugino Ludovico, condividendo con loro un’inclinazione naturale per la pittura. In un’epoca in cui lo stile manierista dominava ancora la scena italiana, con figure eleganti ma spesso artificiali, i Carracci sentirono l’urgenza di tornare all’osservazione diretta del mondo reale. Il loro linguaggio pittorico si sviluppò in opposizione all’eccessiva idealizzazione, cercando equilibrio tra armonia classica e verità naturale.

Fin da giovane, Annibale frequentò le botteghe locali di Bologna, tra cui quella di Bartolomeo Passerotti, pittore noto per la rappresentazione realistica di scene quotidiane. Qui sviluppò un approccio basato sull’osservazione diretta del vero, in netta opposizione agli eccessi manieristi dell’epoca. Le sue prime opere documentate, come “Il Battesimo di Cristo” (1585, Museo del Prado) e “La Macelleria” (circa 1583–1585, Oxford), mostrano un forte realismo quotidiano e una ricerca di armonia compositiva.

L’inizio di una rivoluzione artistica

Tra il 1582 e il 1585, Annibale insieme ad Agostino e Ludovico fondò a Bologna la “Accademia dei Desiderosi”, poi nota come Accademia degli Incamminati. La scuola puntava a rinnovare l’insegnamento artistico attraverso un approccio innovativo che pose le basi per il Barocco classicizzante e influenzò figure come Guido Reni, Domenichino, Albani, Lanfranco e Guercino.

Verso la fine degli anni Settanta del Cinquecento, il sodalizio tra i tre parenti portò dunque alla creazione di una scuola di pittura che sarebbe poi diventata un punto di riferimento per generazioni di artisti. Inizialmente conosciuta come Accademia dei Desiderosi — un nome che rifletteva la tensione verso la conoscenza e il miglioramento — si evolse attorno al 1582 nell’istituzione destinata a entrare nella storia come Accademia degli Incamminati.

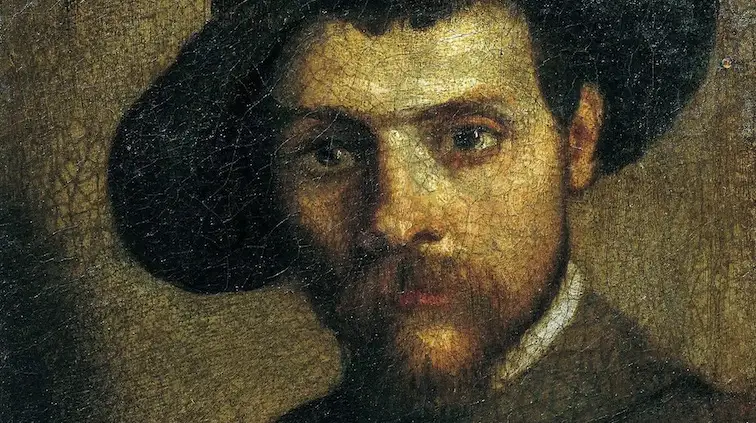

Annibale Carracci, “Il Mangiafagioli”: l’opera si caratterizza per il realismo, rappresentando un momento di vita quotidiana senza idealizzazioni e con attenzione alla verità osservata dal vero. La composizione ravvicinata concentra l’attenzione sul gesto e sull’espressione del soggetto, mentre l’illuminazione naturale e le tonalità calde creano profondità e immediatezza. L’opera costituisce un esempio precoce di pittura di genere in Italia, anticipando il realismo seicentesco e distinguendosi dai temi religiosi o mitologici. Il dipinto rappresenta un punto di riferimento del naturalismo bolognese e delle idee formative dei Carracci, unendo osservazione dettagliata e armonia compositiva, anticipando sviluppi stilistici del Barocco.

L’obiettivo non era soltanto trasmettere tecniche, ma costruire una metodologia nuova, fondata sullo studio del vero, sul disegno dal vivo e sull’analisi dei maestri del passato. L’idea di fondo era che ogni artista dovesse “camminare” verso la perfezione, migliorando se stesso con costanza e disciplina.

Un modo diverso di insegnare arte

A differenza delle botteghe rinascimentali, spesso legate alla produzione commerciale, l’Accademia degli Incamminati si configurava come un laboratorio educativo e sperimentale. Gli allievi non solo riproducevano modelli, ma partecipavano a un processo critico: studiavano anatomia, prospettiva e composizione, osservavano la luce e i colori della realtà quotidiana, lavoravano con modelli dal vivo — un atto audace in piena Controriforma.

Questo metodo, che univa esercizio pratico e riflessione teorica, restituiva all’arte la sua funzione intellettuale e non solo artigianale. Così, Bologna divenne un centro pulsante di rinnovamento, capace di attrarre pittori e studiosi da tutta Italia.

Il termine “Incamminati”, ossia “coloro che sono in cammino”, non era casuale. Esprimeva la convinzione che l’arte fosse un processo in continua evoluzione, un cammino verso la perfezione più che un traguardo raggiunto. Nell’ambiente stimolante dei Carracci, la pittura veniva studiata come scienza dell’armonia visiva, frutto di osservazione e razionalità.

Attorno alla loro bottega nacque una vera comunità culturale, frequentata non solo da pittori, ma anche da poeti, filosofi e letterati, che contribuivano a un dialogo fecondo tra arti e pensiero.

Bologna, fucina di un nuovo classicismo

L’Accademia ebbe un impatto profondo sulla pittura europea. La sua influenza si irradiò da Bologna a Roma, dove Annibale fu chiamato alla fine del secolo per decorare il Palazzo Farnese, impresa che segnò il culmine della sua carriera. Lì, la fusione tra rigore classico e vitalità naturalistica trovò una delle sue più alte espressioni, aprendo la strada al Barocco classicizzante.

Nel decorare il Palazzo Farnese, realizzò il celebre ciclo di affreschi nella Galleria Farnese (1597–1601), ispirato alla mitologia classica e alla poesia ovidiana. Parallelamente, completò altre opere di rilievo:

- “La Fuga in Egitto” (1604, Roma)

- “La Pietà” (circa 1600, Napoli)

- “Domine, quo vadis?” (1602, Londra)

Grazie a lui e ai suoi familiari, la pittura italiana abbandonò progressivamente le rigidità manieriste per ritrovare equilibrio, energia e profondità emotiva. Dopo il completamento della Galleria Farnese, Annibale soffrì di problemi di salute, probabilmente sia fisici che mentali, aggravati da mancanza di riconoscimento economico. Ridusse progressivamente l’attività pittorica, affidando lavori agli allievi. Morì a Roma il 15 luglio 1609, all’età di 48 anni, e fu sepolto nel Pantheon, accanto a Raffaello, come riconoscimento della sua eredità artistica.

Giovani apprendisti chini su fogli e tele, mentre la luce filtra dalle finestre di una casa bolognese. Sul tavolo, anatomie disegnate a matita, busti di gesso e appunti sui maestri del passato. Le voci si intrecciano, tra discussioni sull’uso del colore e riflessioni sull’equilibrio della composizione. È questo l’ambiente in cui nacque la rivoluzione silenziosa dei Carracci: una fusione di rigore, osservazione e invenzione.

Annibale Carracci è considerato uno dei fondatori del Barocco classicizzante, uno stile che armonizza il realismo naturale con la monumentalità rinascimentale. Le caratteristiche principali della sua pittura includono:

- osservazione accurata della natura e del corpo umano

- composizioni equilibrate e chiare

- emotività controllata ma percepibile

- uso innovativo della luce come elemento narrativo

La sua opera rappresenta un ponte tra Raffaello e Caravaggio (di cui possiamo leggerne un confronto stilistico e interpretativo), sintetizzando classicismo e naturalismo e aprendo la strada alla pittura barocca.

Le opere principali:

| Titolo | Data | Luogo di conservazione | Note |

|---|---|---|---|

| La Macelleria | 1583–1585 | Christ Church Picture Gallery, Oxford | Studio realistico della vita quotidiana |

| Il Mangiafagioli | 1583–1585 | Galleria Colonna, Roma | Ritratto popolare e umoristico |

| Il Battesimo di Cristo | 1585 | Museo del Prado, Madrid | Equilibrio tra natura e classicità |

| Pala di San Ludovico | 1589–1590 | Pinacoteca di Bologna | Esempio di religiosità umana e diretta |

| Gli affreschi di Palazzo Fava e Magnani | 1584–1590 | Bologna | Scene mitologiche e morali |

| Galleria Farnese | 1597–1601 | Roma | Capolavoro assoluto del Barocco classico |

| Domine, quo vadis? | 1602 | National Gallery, Londra | Potenza drammatica e equilibrio formale |

| La Fuga in Egitto | 1604 | Galleria Doria Pamphilj, Roma | Origine del paesaggio classico |

| La Pietà | c. 1600 | Museo di Capodimonte, Napoli | Visione intensa e meditativa |