Il documentario racconta la creazione come un atto politico, un modo per restituire senso e umanità in un’epoca segnata da crisi e disuguaglianze

Il documentario Ai Weiwei’s Turandot racconta una svolta nel percorso dell’artista cinese Ai Weiwei, figura simbolo della libertà d’espressione e della critica ai poteri autoritari. Per la prima volta, l’artista si cimenta nella regia di un’opera lirica, scegliendo di reinterpretare Turandot di Giacomo Puccini sul palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma.

Attraverso uno sguardo ravvicinato sul processo creativo, Ai Weiwei’s Turandot mostra l’incontro tra la sensibilità artistica e l’impegno politico dell’autore, che trasforma la politica datata dell’opera in una riflessione provocatoria sul valore dell’arte come strumento di cambiamento. Il documentario si configura come un omaggio alla forza della ribellione estetica e, al tempo stesso, come un invito a riconoscere il potere trasformativo delle tradizioni culturali reinterpretate

Al suo debutto nella regia operistica presso il prestigioso Teatro dell’Opera di Roma, Ai affronta con sguardo critico l’orientalismo e gli stereotipi etnici che caratterizzano l’opera, reinterpretandoli alla luce delle problematiche contemporanee.

La regia di Maxim Derevianko cattura questo esperimento audace, realizzato grazie a una coproduzione italo-americana tra Incipit Film e La Monte Productions, con la collaborazione di AC Films, White Feathers Films e Homemade Entertainment LLC. Il film assume così una valenza che va oltre il semplice dietro le quinte teatrale: diventa una riflessione globale sulle libertà negate, sulla condizione dei rifugiati e sull’impatto delle crisi sanitarie e belliche che hanno segnato gli ultimi anni, dalla pandemia di Covid-19 al conflitto in Ucraina.

Turandot è lo specchio del presente

Il film mostra come Ai Weiwei utilizzi l’opera pucciniana per analizzare il mondo contemporaneo. Turandot, da sempre ambientata in una Cina fantastica e discussa per i suoi tratti orientalisti, viene trasformata in un laboratorio di idee politiche e visive. Le riprese documentano il lavoro dell’artista durante le prove, tra momenti di confronto con la troupe e riflessioni personali sui limiti della libertà, sul controllo e sulla memoria collettiva. Le immagini catturano non solo la costruzione di scene e costumi, ma anche l’intensità emotiva di un processo creativo che diventa testimonianza di resistenza e di dialogo tra culture.

Girato tra il 2020 e il 2022, Ai Weiwei’s Turandot nasce in un periodo complesso per il mondo dell’arte, duramente colpito dalla pandemia e da tensioni geopolitiche che ne condizionano la produzione. La pellicola, della durata di circa 78 minuti, alterna le lingue italiana e inglese e unisce ambientazioni tra Europa e Stati Uniti. Tra i nomi coinvolti nella produzione figurano Marta Zaccaron e Christine La Monte, affiancate dal produttore Andy Cohen e dagli executive producers Julian Lennon e Marcie Polier. L’intreccio di provenienze e storie personali riflette il carattere internazionale del progetto e l’urgenza di una narrazione che travalica i confini nazionali.

L’anteprima a Firenze e il riconoscimento internazionale

L’anteprima italiana del documentario si terrà durante la 66ª edizione del Festival dei Popoli, la più longeva rassegna europea dedicata al cinema documentario, in programma a Firenze. La proiezione, inserita nella sezione Doc Highlights, è prevista per martedì 4 novembre, con la presenza del regista Maxim Derevianko e delle produttrici Marta Zaccaron e Christine La Monte. L’inclusione dell’opera in una manifestazione di tale rilievo conferma l’interesse crescente verso il cinema documentario come linguaggio capace di fondere arte, politica e testimonianza sociale.

Arte totale e impegno civile

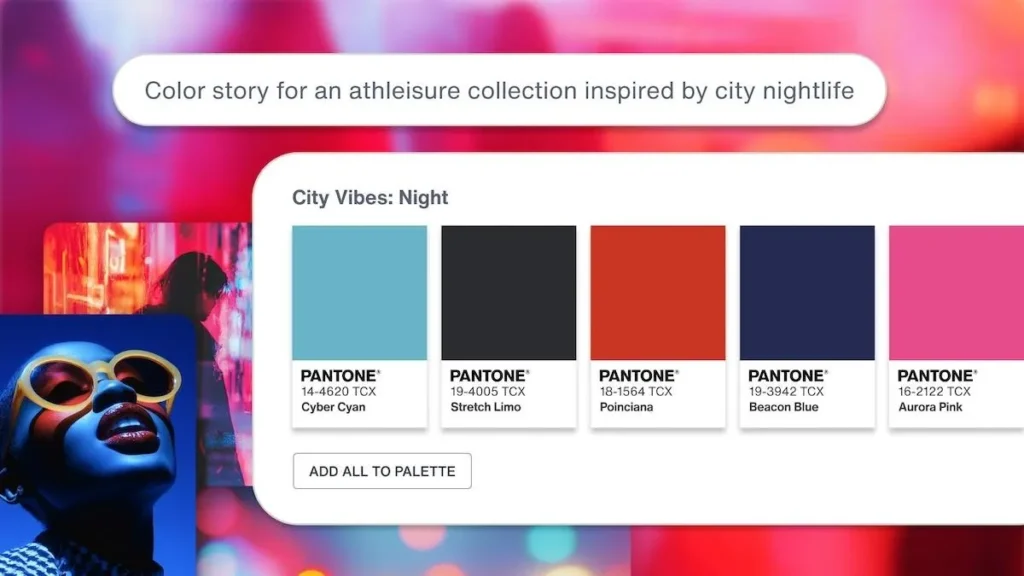

Il principio che ispira Ai Weiwei — «Everything is art. Everything is politics» — emerge con forza in ogni sequenza del film. Le scenografie, i costumi e i simboli evocano guerre, migrazioni e perdita d’identità, trasformando Turandot in un atto di resistenza estetica. L’artista collabora con la coreografa Chiang Ching, amica e complice creativa, che nel film riconosce nella principessa Turandot una metafora della vita stessa di Ai Weiwei: un percorso di ribellione, dolore e ricerca di libertà. L’opera diventa così una riflessione sul potere dell’arte di rappresentare il trauma e allo stesso tempo di superarlo.

La critica internazionale ha accolto il film come molto più di un semplice reportage sulla produzione di un allestimento operistico. Ai Weiwei’s Turandot è percepito come una meditazione visiva sull’arte come strumento di cambiamento e di sopravvivenza morale. Le recensioni sottolineano come il documentario riesca a fondere la dimensione del gesto artistico con quella politica, mostrando che ogni creazione nasce dentro un contesto di tensioni, conflitti e rinascite. Per chi segue il percorso di Ai Weiwei, il film rappresenta la naturale prosecuzione della sua poetica militante; per chi lo incontra per la prima volta, costituisce un’introduzione intensa e coinvolgente al suo pensiero.

Ai Weiwei’s Turandot si presenta come un ponte tra epoche e linguaggi: un’opera lirica del passato reinterpretata alla luce delle sfide del presente. Nella visione di Ai Weiwei, l’arte non è evasione ma partecipazione, non rifugio ma strumento di confronto. In questo senso, la sua Turandot diventa un invito a riconsiderare la funzione dell’artista e la necessità dell’arte come forma di resistenza e consapevolezza collettiva.