Leonardo da Vinci è più di una figura storica: è un modo di pensare, una direzione della mente. In un’epoca frenetica e frammentata, la sua lezione appare come un invito alla lentezza riflessiva, alla curiosità profonda, alla capacità di unire ciò che sembra distante

Quando si pronuncia il nome di Leonardo da Vinci, non si evoca soltanto un pittore di talento o un inventore brillante. Si richiama un’idea molto più ampia: quella di un’intelligenza capace di oltrepassare ogni barriera, di far convivere l’arte e la scienza in un’unica visione del reale. Leonardo rappresenta l’essenza stessa della mente che non si accontenta, che indaga, osserva, sperimenta, e che riconosce nella natura un laboratorio infinito di forme e di leggi.

Non è dunque solo una figura storica: è un emblema senza tempo, l’archetipo del genio rinascimentale, animato da una curiosità insaziabile e da un desiderio di comprensione che abbraccia tutto. Per il mondo, Leonardo non fu semplicemente ciò che fece, ma ciò che rese possibile: un modello di pensiero che unisce epoche e discipline, un invito costante a guardare oltre.

> Leggi la biografia completa di Leonardo da Vinci

Arte e scienza sono le due vie di uno stesso percorso

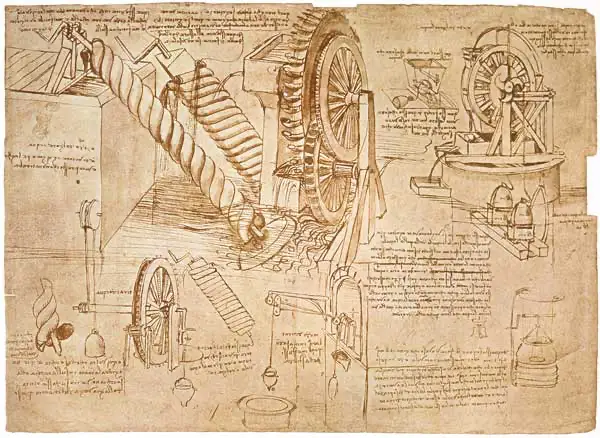

Per Leonardo, la distinzione tra arti e scienze era una costruzione artificiale e non naturale. Il suo modo di pensare rifiutava le categorie chiuse e si spingeva oltre in un unicum culturale e fuori da ogni logica del tempo. Dipingere, calcolare, osservare o progettare erano per lui gesti diversi di un’unica ricerca della verità. Non era un artista che si dilettava di anatomia, né un tecnico appassionato di pittura: era uno studioso che trovava nella pittura la prosecuzione naturale delle sue indagini sul mondo. L’anatomia gli serviva per capire il corpo umano come struttura vivente; la meccanica lo aiutava a intuire il funzionamento dei muscoli e delle ossa; la fisica dei fluidi gli rivelava le leggi del moto che avrebbe poi tradotto nel movimento dei suoi dipinti. Studiò i venti, il corso dell’acqua, la forma delle rocce, la logica del volo. In ogni cosa cercava l’armonia che regge l’universo.

Leonardo da Vinci, facsimile of Codex Atlanticus f.386r Archimedes Screws and Water Wheel

Questa costante osmosi fra intuizione artistica e metodo scientifico gli permise di dissolvere una separazione allora radicata: quella tra l’artista e lo scienziato. Leonardo mostrò che l’osservazione analitica, la sperimentazione e la bellezza potevano convivere nello stesso atto creativo. Il suo modo di studiare il mondo diventò esso stesso un’arte, una forma di conoscenza sensibile e razionale insieme.

Tecniche rivoluzionarie e nuove dimensioni dell’immagine

Il contributo di Leonardo all’arte occidentale è stato profondissimo. Molte tecniche che oggi consideriamo fondamentali furono da lui inventate o portate a una raffinatezza senza precedenti.

Autoritratto di Leonardo, ~1510-1515, sanguigna, Torino, Biblioteca Reale, inv. no. 15571

Tra queste spicca lo sfumato, un metodo di transizione morbida tra colori e ombre, che elimina i contorni rigidi e conferisce alle figure una delicatezza quasi palpabile. L’effetto è quello di un respiro vitale che avvolge i soggetti, sospesi tra luce e oscurità, tra visibile e invisibile.

Accanto allo sfumato, Leonardo perfezionò il chiaroscuro, la modulazione drammatica delle ombre che rende i volumi più reali, e la prospettiva aerea, capace di dare profondità e distanza attraverso la gradazione dei toni.

Fondamentale nel suo metodo fu anche l’uso della geometria. Per Leonardo, la matematica era un linguaggio estetico, una chiave per svelare l’ordine nascosto del mondo. Scriveva che “la pittura è una scienza”, perché per lui il gesto artistico era un esperimento visivo fondato su proporzioni, calcoli e armonie. I suoi quadri non erano semplici immagini, ma strumenti di indagine, tentativi di comprendere la struttura della realtà attraverso la forma.

L’eredità che ha attraversato i secoli

L’influenza di Leonardo da Vinci travalica i confini dell’arte. Nessun ambito della conoscenza uscì immutato dal suo passaggio. Pittura, scultura, disegno tecnico, anatomia, ingegneria, architettura — ogni campo fu toccato dal suo modo di guardare.

Nella storia dell’arte, le sue innovazioni divennero modelli imprescindibili: generazioni di artisti ne imitarono la morbidezza, la luce, la composizione. In campo scientifico, il suo approccio osservativo e sperimentale anticipò il metodo empirico che sarebbe divenuto la base della scienza moderna.

Ma la sua influenza più duratura è forse culturale: Leonardo è diventato un simbolo dell’intelligenza interdisciplinare, della mente che non separa ma connette. La sua figura continua a ispirare studiosi, inventori, artisti, ricercatori e imprenditori contemporanei che vedono in lui il prototipo dell’innovatore capace di unire intuizione e rigore.

Ancora oggi, nel linguaggio dell’innovazione e della creatività, il suo nome è sinonimo di visione: rappresenta la possibilità che nasce quando l’immaginazione non incontra barriere, quando il sapere si fa unitario e umano.

Lezioni per il nostro tempo

In un’epoca come la nostra, dominata dalla specializzazione, l’eredità di Leonardo acquista un significato nuovo. Egli ci invita a ricomporre ciò che la modernità ha separato: l’osservazione e la fantasia, la scienza e la poesia, la tecnica e la bellezza.

Il suo esempio ci insegna che la vera conoscenza non nasce dall’accumulo di nozioni, ma dalla capacità di guardare in profondità. Leonardo non si limitava a osservare: interrogava ciò che vedeva, cercava la logica nascosta nelle cose, trasformava l’intuizione in disegno, il pensiero in esperienza concreta.

La natura, per lui, era un testo da leggere con occhi attenti. Ogni muscolo, ogni onda, ogni pianta custodiva un principio universale. In questo senso, Leonardo non era solo un imitatore del reale, ma un suo interprete: colui che scorgeva nell’apparenza un ordine più profondo.

Il suo metodo interdisciplinare ci ricorda che la creatività non appartiene a un solo campo, ma nasce dal dialogo fra saperi. E la sua idea di bellezza, inseparabile dalla verità, è un antidoto alla logica dell’efficienza pura che spesso domina il nostro tempo.

Ombre del mito, la lettura critica

Nella venerazione collettiva di Leonardo c’è tuttavia il rischio di un eccesso. La storiografia moderna ci invita a distinguere l’uomo dal mito. Non tutte le sue invenzioni furono realizzate, molti progetti rimasero nei taccuini, e una parte della sua fama nasce anche dall’immaginario romantico costruito nei secoli successivi.

È importante ricordare che Leonardo agiva in un contesto storico molto diverso dal nostro: non disponeva di strumenti scientifici moderni né di modelli sperimentali strutturati. Ciò non sminuisce la sua grandezza, ma aiuta a comprenderla nella sua dimensione autentica: quella di un uomo che seppe pensare al di là del proprio tempo, senza potersi appoggiare su ciò che ancora non esisteva.

Un’altra riflessione riguarda il concetto stesso di “genio”. Spesso la cultura popolare ha trasformato Leonardo in un simbolo isolato, un creatore solitario. In realtà, la sua forza stava anche nella capacità di dialogare con il contesto: botteghe, collaboratori, mecenati, scienziati, filosofi. Il suo talento si alimentava della relazione, non dell’isolamento. È in quella rete di scambi e di stimoli che la sua mente poté fiorire.

Il suo esempio ci suggerisce che la conoscenza non è una somma di dati, ma un atto di comprensione; che la bellezza può essere una via verso la verità; che osservare e creare sono due aspetti della stessa tensione umana verso l’ignoto.

Guardare a Leonardo oggi significa guardare dentro di noi: chiedersi come possiamo coniugare razionalità e immaginazione, precisione e meraviglia, sapere e sensibilità. In questo equilibrio sta forse la sua più grande eredità.

Per questo, a oltre cinque secoli di distanza, Leonardo da Vinci non è un ricordo, ma una presenza viva: la dimostrazione che l’intelletto umano, quando segue la curiosità e il desiderio di capire, può ancora illuminare il mondo.