Riaperta la Cappella Herrera al Museo del Prado di Madrid: lì troverai gli affreschi barocchi di Annibale Carracci e collaboratori, la storia della loro conservazione e la ricostruzione che ne riproduce l’allestimento originale

Al Museo Nacional del Prado di Madrid è stata inaugurata la ricostruzione permanente della Cappella Herrera, un’opera barocca italiana del primo Seicento. Grazie a questo progetto, i visitatori possono oggi osservare gli affreschi quasi come apparivano nella loro collocazione originale, in una disposizione che restituisce la sensazione dello spazio originario. La cappella era inizialmente collocata nella chiesa di Santiago de los Españoles a Roma, oggi nota come chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore degli Spagnoli. Questa testimonianza artistica evidenzia non solo la qualità pittorica barocca italiana, ma anche i legami culturali e politici tra Roma e la Corona spagnola. Ogni dettaglio racconta storie di fede, potere e innovazione artistica. Dal punto di vista geografico, trovarsi nel cuore del Prado significa essere a pochi passi dalle altre meraviglie del Barocco europeo, ma qui la ricostruzione ti restituisce un angolo di Roma del Seicento come se fossi davvero lì in un ponte culturale storico e geografico.

Per chi non conosce la Cappella Herrera, visitarla al Prado è un’occasione rara: invece di vedere solo quadri appesi in sequenza, il pubblico può percepire lo spazio della cappella e comprendere la relazione tra architettura e pittura, come avveniva originariamente a Roma. Questo tipo di installazione trasforma la fruizione del museo in un’esperienza più immersiva e comprensibile anche per chi non è esperto di arte barocca

La cappella originale era stata demolita a causa del rischio di crollo. Gli affreschi furono staccati dalle pareti, trasferiti su tela e successivamente dispersi tra diverse collezioni.

Al Museo del Prado è stata quindi inaugurata un’installazione che ricostruisce lo spazio della cappella originaria, conservandone gli elementi principali come la scala, il carattere architettonico e la disposizione dei frammenti superstiti. In questo senso, la definizione di “riaperta” indica che il pubblico può oggi osservare un allestimento che restituisce, per quanto possibile, l’esperienza visiva e spaziale della cappella, ormai perduta nella sua forma originale.

L’allestimento non è isolato: è progettato in dialogo con altre opere della scuola bolognese, tra cui lavori di Carracci, Albani e Lanfranco presenti nella stessa sala, per offrire un contesto più ampio e valorizzare il ciclo pittorico originale.

Il committente e il contesto storico

La cappella fu commissionata da Juan Enriquez de Herrera, un banchiere spagnolo di grande prestigio residente a Roma. L’intento era dedicare l’ambiente alla memoria di San Diego de Alcalá, francescano recentemente canonizzato. Gli affreschi riproducono in gran parte gli episodi della vita del santo e furono scelti in relazione alla vicenda personale del committente, che attribuì al santo la guarigione del proprio figlio. In questo modo, la decorazione serviva sia a uno scopo devozionale sia a consolidare la posizione sociale e politica di Herrera nella comunità spagnola di Roma.

Autore e collaboratori

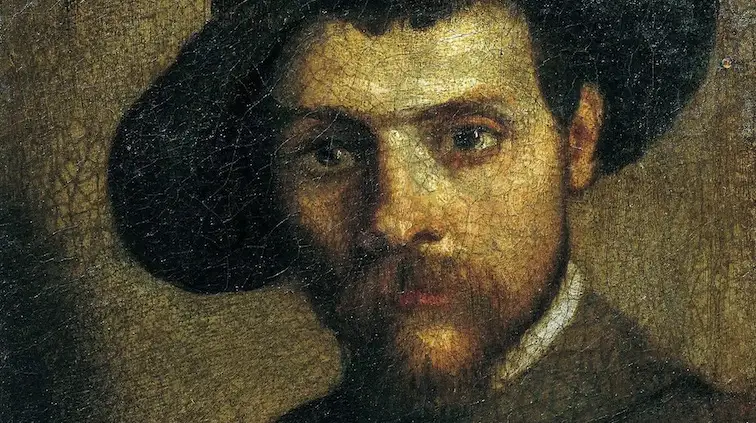

La realizzazione degli affreschi fu guidata da Annibale Carracci (1560‑1609), uno dei pittori più influenti della sua epoca, attivo tra Bologna e Roma. Carracci lavorò alla cappella tra il 1602 e il 1605, anno in cui la sua malattia impedì di completare il ciclo. La prosecuzione fu affidata ai suoi collaboratori più stretti, tra cui Francesco Albani, Giovanni Lanfranco e Domenichino, tutti legati alla scuola bolognese. Questi artisti si impegnarono a rispettare lo stile e il disegno iniziale del maestro, garantendo coerenza estetica e armonia narrativa all’intero ciclo pittorico.

La Cappella Herrera testimonia la collaborazione tra Annibale Carracci e questi che sono alcuni dei principali artisti del Barocco, ma ne rappresentano uno spaccato interessante e ricco di arte. Pur essendo giovani e allora meno noti, questi pittori bolognesi esercitavano già una significativa influenza: l’opera mostra come Carracci riuscisse a coordinare il gruppo, mantenendo coerenza stilistica pur affidando parti del lavoro ai collaboratori. La cappella rappresenta anche un chiaro esempio di transizione stilistica, in cui si superano i canoni del classicismo rinascimentale introducendo maggiore movimento, teatralità e attenzione alla narrazione visiva, elementi distintivi del Barocco romano.

Inoltre, la storia dei frammenti evidenzia la complessità della conservazione artistica: parte di essi si trova oggi a Barcellona e parte a Madrid, riflettendo le vicende legate a opere staccate o rimosse da edifici demoliti. La ricostruzione al Museo del Prado non ha quindi soltanto una funzione estetica, ma costituisce anche un modo per riunire e restituire al pubblico i frammenti superstiti, ricreando, per quanto possibile, l’esperienza visiva originaria.

Gli affreschi illustrano la vita di San Diego de Alcalá, mostrando miracoli, momenti di preghiera e scene simboliche. L’opera non aveva quindi solo una funzione decorativa, ma costituiva un programma iconografico complesso volto a rafforzare la devozione del committente e a esaltare la sua vicinanza alle autorità spagnole presenti a Roma. In questo senso, la cappella rappresentava un vero e proprio strumento di comunicazione e prestigio sociale.

Una vista della Sala 004 del museo, dove si trovano le opere della cappella

Dal pericolo di crollo alla conservazione

Nel 1833 la chiesa che ospitava la cappella fu demolita per rischio di crollo. Gli affreschi furono staccati dalle pareti e trasferiti su tela, un intervento che ne garantì la conservazione ma provocò la dispersione dei frammenti. La maggior parte di essi fu destinata alla Spagna: sette frammenti sono oggi custoditi al Museo del Prado di Madrid, mentre altri nove si trovano al Museu Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona.

Nel 2022 il Prado organizzò una mostra speciale riunendo 16 dei 19 frammenti superstiti della cappella. Dal 2025, i pezzi sono esposti in una sala permanente, allestita secondo la modulazione originale dell’edificio romano. Il progetto è stato curato dall’architetto Francisco Bocanegra e realizzato con la collaborazione del gruppo costruttivo OHLA Group. La ricostruzione permette al pubblico di vivere un’esperienza visiva simile a quella offerta dalla cappella originaria, rispettando la scala e il carattere dell’ambiente originale.

La Cappella Herrera rappresenta una delle ultime grandi opere pubbliche di Annibale Carracci e riveste un ruolo cruciale nello sviluppo della pittura barocca a Roma. Attraverso questo ciclo, si può osservare come il gruppo di artisti bolognesi guidato da Carracci abbia contribuito a definire il linguaggio monumentale del Seicento, superando il Rinascimento e aprendo nuove possibilità espressive.

La Cappella Herrera può essere ammirata al Museo del Prado di Madrid in una sala dedicata, dove i frammenti sono esposti in modo da ricreare l’assetto originale. La visita offre una rara occasione per avvicinarsi a un capitolo fondamentale della pittura barocca italiana e comprendere l’abilità narrativa e compositiva degli artisti coinvolti.

Ecco le sette opere più importanti della Sala 004 del museo:

| Titolo | Autore | Data | Dimensioni | Descrizione |

|---|---|---|---|---|

| San Lorenzo | Annibale Carracci | 1604‑1605 | 152,5 × 104 cm | Raffigura san Lorenzo su una nube con la graticola come attributo; uno degli ovali delle pechinas della cappella. |

| San Francisco | Annibale Carracci | 1604‑1605 | 151 × 103,3 cm | San Francesco d’Assisi, secondo ovale conservato; parte della decorazione dei tre ovali principali. |

| Santiago el Mayor | Francesco Albani | 1604‑1605 | 151,3 × 103,5 cm | Apostolo Giacomo Maggiore; completava il gruppo dei tre ovali delle pechinas. |

| San Diego recibe limosna | Carracci & Albani | 1604‑1605 | 126 × 223,5 cm | Trapezio della volta: mostra san Diego de Alcalá che riceve l’elemosina, parte del programma narrativo della cappella. |

| La refacción milagrosa | Carracci & Albani | 1604‑1605 | 126 × 230,5 cm | Trapezio della volta che rappresenta un miracolo del santo; esempio del linguaggio narrativo barocco. |

| San Diego recibe el hábito franciscano | Carracci & Albani | 1604‑1605 | 125 × 225 cm | Raffigura san Diego che riceve l’abito francescano; uno dei grandi pannelli della volta. |

| San Diego salva al muchacho dormido en el horno | Carracci & Albani | 1604‑1605 | 125 × 224 cm | Mostra san Diego che salva un ragazzo da un forno; un’altra scena narrativa significativa del ciclo. |

© credits www.museodelprado.es