Due nuovi libri spiegano come la vita familiare sia stata inghiottita dalla vita digitale e come recuperare questa situazione

Se pensate che i dispositivi digitali siano semplici strumenti, vi state sbagliando. Secondo Meg Leta Jones, la tecnologia oggi plasma la vita domestica con la stessa intensità con cui un artista modella l’argilla. Libri come Mother Media di Hannah Zeavin e The Tech Exit di Clare Morell mostrano che il digitale non supporta più solo i genitori: ridefinisce ruoli, autorità e relazioni. Calendari condivisi, app per i compiti e persino chat di gruppo stanno sostituendo conversazioni faccia a faccia, ridisegnando l’esperienza familiare.

Ogni dispositivo digitale che entra in casa non è solo uno strumento: porta con sé aspettative, modelli comportamentali e spesso incentivi progettati per catturare attenzione. Capire questo significa non demonizzare il tablet o il telefono, ma riconoscere che il loro ruolo nella vita familiare è più attivo di quanto si pensi.

Una storia di mediazione e strumenti culturali

Zeavin racconta come la maternità americana sia sempre stata “mediata”: dalle radio educative, ai manuali di cura, fino ai consigli televisivi. La “madre scientifica” del Novecento doveva seguire precise regole e usare strumenti calibrati: biberon graduati, ciucci, lettini e monitor non erano solo oggetti, ma estensioni dei sistemi di esperti. Anche pratiche apparentemente naturali, come il baby-wearing o il co-sleeping, sono state supportate da guide e comunità online, mostrando che la cura materna è sempre stata intrecciata con tecnologie e media.

Queste tecnologie hanno suscitato al tempo stesso domanda e disagio. Nel 1969, le preoccupazioni relative all’esposizione dei bambini a contenuti violenti in televisione avevano già spinto un senatore statunitense a chiedere al chirurgo generale di indagare sulla TV come crisi di salute pubblica. Eppure, Sesame Street mirava a sfruttare i problemi percepiti della TV per fare del bene, ed era “incredibilmente ben documentato“, scrive Zeavin.

Mentre alcuni esperti si sentivano a loro agio con l’idea di introdurre una “buona” TV nella vita domestica quotidiana, una potente ondata di teorici dei media, seguendo le orme di Marshall McLuhan e Neil Postman, ne adottò una condanna più completa. Negli anni ’80, Postman sosteneva che la televisione stava distruggendo l’infanzia come fase distinta della vita perché, a differenza della carta stampata, che richiedeva un apprendimento graduale e competenze acquisite lentamente per accedere alle informazioni per adulti, la televisione esponeva istantaneamente i bambini agli stessi contenuti degli adulti, senza alcuna barriera evolutiva.

Il digitale oggi: cinque caratteristiche chiave

Le piattaforme moderne si distinguono per cinque tratti:

- Peer production: i contenuti sono prodotti dai bambini per i bambini, creando un ecosistema auto-alimentato.

- Datafication: ogni aspetto della vita domestica diventa misurabile, dai sonni agli spostamenti.

- Digitalization: le piattaforme rispondono e si adattano ai comportamenti dei figli.

- Personalization: i contenuti sono cuciti su misura, talvolta favorendo dipendenze.

- Commodification: attenzione, relazioni e dati vengono trasformati in valore monetario.

Questi elementi trasformano l’esperienza familiare, rendendo le piattaforme attive agenti di cambiamento, non strumenti neutrali.

La tecnologia non è neutra: le app e le piattaforme social imparano dalle abitudini dei bambini, suggerendo contenuti sempre più personalizzati. Sapere che algoritmi e interfacce possono influenzare emozioni e scelte è il primo passo per aiutare i figli a navigare consapevolmente nel digitale.

Big Tech e famiglie: un rapporto ambivalente

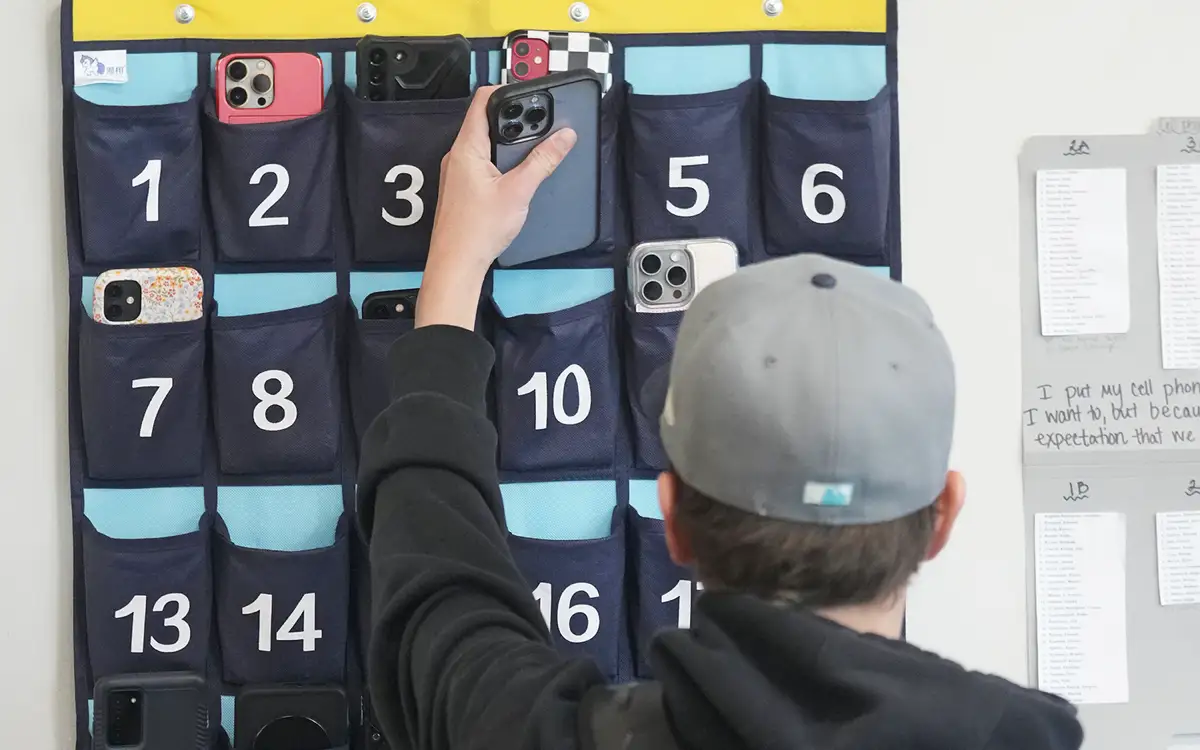

Clare Morell avverte che le grandi piattaforme possono erodere l’autorità genitoriale. Bambini e adolescenti accedono a contenuti rischiosi senza controllo, aggirando i sistemi di protezione. La presenza costante di schermi frammenta la vita quotidiana: cene silenziose, isolamento tra fratelli e relazioni mediate da notifiche sostituiscono il contatto diretto.

Morell suggerisce strumenti pratici per riprendere il controllo: computer condivisi in soggiorno, momenti “unplugged”, dispositivi minimalisti come tablet e‑ink, e la creazione di comunità familiari solidali. Sul piano legislativo, propone verifiche d’età obbligatorie e limiti alla raccolta dati per minorenni. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma ripensarne l’uso e ricostruire spazi di cura reale.

Segnali di cambiamento nel mondo

Alcune iniziative indicano nuove possibilità: in Francia i bambini sotto i tre anni non possono usare dispositivi con schermo in asili pubblici; da qualche giorno in Italia si impone la verifica dell’età sui siti pornografici; in Australia l’Online Safety Act regola l’accesso dei minori alle piattaforme digitali. A livello culturale, scuole senza smartphone, famiglie che riscoprono strumenti minimalisti e ritiri digitali rappresentano tentativi concreti di disconnessione consapevole.

- È sufficiente limitare il tempo davanti agli schermi?

Non basta. Il problema riguarda come la tecnologia modella l’intera struttura familiare, non solo il tempo di utilizzo. - Come posso introdurre strumenti alternativi senza isolare i figli?

Dispositivi condivisi, momenti “unplugged” e comunità che supportano pratiche sane sono efficaci nel mantenere legami reali. - La tecnologia è sempre nemica della famiglia?

Non necessariamente. Il punto è usarla per servire le relazioni, non per sostituirle o monetizzarle.

Questo approccio mostra come proteggere i figli non significhi vietare la tecnologia, ma reclamare un rapporto equilibrato e consapevole con il digitale, trasformandolo in un alleato anziché in un tiranno.

Non serve solo limitare il tempo davanti agli schermi. È importante pensare a come la tecnologia interagisce con le relazioni familiari. Piccoli accorgimenti, come spazi condivisi per l’uso dei dispositivi o momenti senza schermi, permettono di mantenere dialogo e contatto diretto, senza rinunciare alla tecnologia.

Immaginate la routine giornaliera. Seduti intorno al tavolo della cucina, le luci soffuse mettono in risalto gli schermi spenti dei dispositivi che per ore avevano rubato attenzioni e conversazioni. “Ti ricordi com’era leggere insieme un libro prima di cena?” chiede la madre, cercando negli occhi del figlio quella scintilla di curiosità che gli algoritmi non possono generare. Il ragazzo sorride, un po’ imbarazzato, mentre tocca il tablet e si accorge che non serve nulla di speciale per sentirsi connessi: bastano storie condivise, parole sussurrate e risate genuine. In quell’istante la tecnologia smette di essere protagonista e diventa uno strumento che accompagna, senza sostituire, il legame familiare.

Più tardi, nel soggiorno illuminato dalla luce tenue di una lampada, padre e figlia parlano dei social network che tutti i suoi amici frequentano. “Non è che siano cattivi, ma a volte ti guidano più loro di quanto io possa fare da genitore” dice lui, accennando un sorriso che nasconde preoccupazione e dolcezza insieme. La ragazza ascolta, riflette, e poi propone di creare insieme un piccolo progetto digitale: un diario di famiglia condiviso, fatto di immagini, parole e playlist. Così, invece di subire passivamente le piattaforme, imparano a usarle con intenzione, trasformando il virtuale in un ponte che rafforza la loro presenza reciproca. Ma non è un processo consapevole e accessibile a tutti, purtroppo.

© credits www.thenewatlantis.com

Ultime notizie & mostre

Le ultime notizie dal mondo dell'arte